大町市の地域資源を活用したコミュニティビジネスや、社会的課題に取り組むソーシャルビジネスを紹介します。

「ばいはるちゃに・みとろ」(左)と「びすたりライフ」(右)

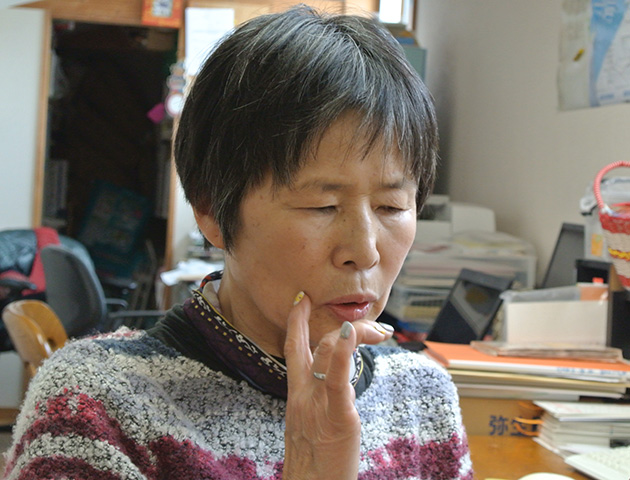

ドアを開けるとラベンダーの香りが立ち込める。玄関の近くでアロママッサージをうけるおばあさんが気持ちよさそうにしながら会釈をしてくれた。壁には手作りの草木染カレンダー。部屋の奥では入所者の方々が職員の方と団らんしている。この宅幼老所「びすたりライフ」そしてお隣にある地域活動支援センター「ばいはるちゃに・みとろ」を立ち上げた三戸呂 三都子 さんにお話しを伺いました。

――まずは、託幼老所「びすたりライフ」について教えてください

三戸呂さん 入所者の方たちとの毎日の健康体操など、健康に過ごしてもらうための機能訓練はもちろんのこと、春は施設のみんなでお花見にいったり、お習字をしたりと、来てくれた方々の楽しみも大事にしています。

私はここを立ち上げる前は大きな施設にいたんです。だからこそ「びすたりライフ」では、そこではできなかったような、大きな施設の働きを補完できるような、規模が小さいからこそできることを大事にしています。ホットで家庭的な場所をつくりたい。「びすたり」というのはネパール語で「ゆっくり」という意味なんです。入所者の皆さんとの小さくゆっくりな生活を大事にしようと思って運営をしています。

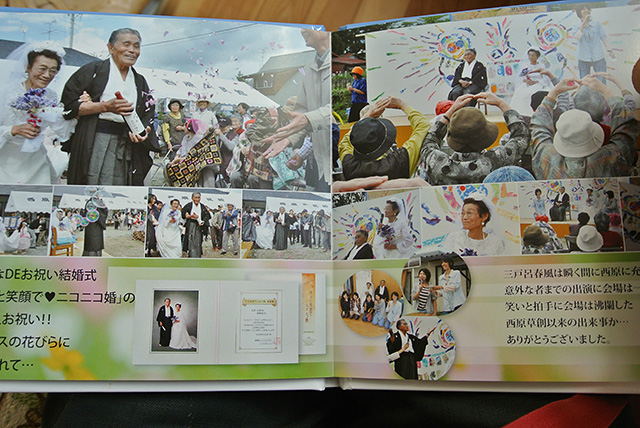

地域の繋がりも大事にしたいなと思いまして、ここ西原地区の地区会や児童会の皆さんと一緒に入所者さんの銀婚式なども行いました。地区の人だけじゃなくて、大町高校の吹奏楽部の方たちが音楽を奏でてくれたり、松本大学の学生さんたちが手伝いに来てくれたり。私自身もとても楽しくて。皆さんのおかげで本当にいいイベントになったと思いました。施設の運営自体もそうですが、本当に地域の人たちに支えてもらっています。

――地域活動支援センター「ばいはるちゃに・みとろ」についても教えてください。

三戸呂さん 実は最初に施設を立ち上げるときも、お年寄りの方々とやるのか、障がい者の人たちとやっていくのか、すごく悩んだんです。もともと保健センターにいた頃にも、障がい者の方たちに絵を教えたり、料理を教えたりといったことをしていて、それもすごく良い経験でした。それで一昨年に、障がい者の方と、主に古い着物生地を使った小物や衣類作りなどと、農園作りを行う形の支援センター「ばいはるちゃに・みとろ」を始めました。縫製は私がずっとやっていたのでこれなら入所者の人たちともできるなと思って始めたんです。大町市の商店街で行われる「三蔵呑み歩き」のおちょこを入れる袋も作らせてもらっているんですよ。

一つの袋をつくるにも、いろんな工程があって、それぞれに得意な人・そうでない人がいます。こちらから何か言ったわけじゃないのに、目が見えないけれど指先の感覚がすぐれている人は袋の口の紐通しをするようになっていたりと、分担とチームワークが自然とでき上がっていきます。他の商品もそうですが、それぞれ頂いた着物の柄を活かして作っているので、どれも世界に一つしかないものです。ピアス、バッグ、洋服、帽子、どれも地域の方たちからいただいた着物でできています。本当にありがたくって、だから勿体ないことはできない、最後の最後まで使ってあげようという気持ちで作っています。

農園の事業は、入所者の方の健康のためになればと思って始めました。やっぱり土や植物に触るっていうのは健康のためにとても良いですね。現在は地域の方に貸していただいた合計1000坪を超える畑で、大豆とトマトを主に育てています。今は冬なので、大豆の選別作業などを行っています。味噌作りも行っているんですよ。他にもジャムやソースなどの瓶詰めやごはんのおかずなど色々と作っています。こちらの「きまぐれレシピ」も美味しいですよ。利用者さんとみんなで白馬の嶺方地区まで伽羅蕗を採りにいって、畑でとれたタケノコと一緒にここでつくった山椒などで味付けしました。この畑や、この地方で自分たちが採りにいったものだけで作っているので、本当に安心して食べられるものだと思います。

ちなみに「ばいはるちゃに」というのは「びすたり」と同じくネパール語で「お茶の子さいさい」という意味があります。

――三戸呂さんはどうしてこの二つのお仕事をはじめられたのですか?

三戸呂さん もともとお年寄りも、人間も好きなんです。機械相手の仕事は絶対嫌で、人と対面して仕事をしたくて看護師になりました。

あとは恩返しみたいなものかもしれないですね。私は島根生まれなんですが、小さいころ震災で本当に何もかも失ってしまったんです。家も家族も。そのときに本当にいろんな人たちに助けて貰いました。差し伸べてもらった手がたくさんありました。今その人たち全員に何かお返しすることはできません。だけど、今自分が手助けをできる人たちに手を差し伸べていけば、回り回って自分が受けた恩を返せるんじゃないかなという感覚があります。そのとき助けてくれた人たち、そして見守っていてくれた友人たちへの恩を、利用者さんや地域の人たちに返していければいいなと思っています。

私、マザーテレサにお会いしたことがあるんです。インドのカルカッタの死を待つ人の家だとか、エイズ患者達の家で、彼女が亡くなるちょっと前ですかね。ごつごつした手で頭を撫でてもらいました。そこで彼女はずっと、人間の一番の不幸は誰にも必要とされていないと感じてしまうことだと言っていました。

だから、これは健康な人でも誰にとっても大事なことだと思うんですが、ここに来る人たちにもあなたたちは誰かに、私たちに、家族に、必要とされているということを分かってもらうのが私の仕事かなと思っています。ここに来る人たちは特に、どこかで人のお世話になったり、面倒をみてもらったりしている人が多いじゃないですか。それでもあなたは必要とされていると、それを分かってもらって励みにして貰いたいと思っています。

――仕事をする上でのこだわりはありますか?

三戸呂さん 入所者や利用者の方たちが引け目を感じるようなことがあってはいけないと思っています。人を年齢や性別や、障がいの有無で見ないで、一人の人として付き合うことが大事だと思っています。あなたは高齢者だから、あなたは障がいをもっているひとだから、と区別して垣根を作りたくはないです。そういうことはせず本当に気持ちの中で付き合うことが重要だと思っています。もちろんできる事には違いはあるから、お年寄りの方だったら一人では歩けないとか、障がい者のひとでもそれぞれできることとできないことがあったりはします。それはそれぞれが意識したほうがいいかもしれないし、わかっていたほうがいいとは思います。だけど、本当はそれは障がいといっちゃいけない、個性かもしれないと思っています。それはびすたりライフでも障がい者施設である「ばいはるちゃに」でも同じことで、できないことを助け合っていくのは同情じゃなくて、当たり前のことだと思っています。それぞれが誇りをもって自分らしく生きられることが大事。

――地域資源の魅力を教えてください

三戸呂さん 「ばいはるちゃに」で農業が出来ているのも近くに良い畑と、それをお貸ししてくれる方があったからですし、自然豊かな環境にはとても助けられています。

あとやっぱり人ですね。本当に人に助けられてきています。「こういうことやりたい」とか「こういう考えがあるけれども」という夢を話した時に、「私もやるわ」「わたしもできることない?」と言って、集まってきてくれる人たちがいて、助けてくれました。わたし一人でこんなことできているわけじゃなくて、わたしのわがままも、いけないところはいけないと注意してくれたり、賛同してくれればちゃんと動いてくれる人たちがいて、今があります。

――市民の方にメッセージがあればお願いします。

三戸呂さん 「頑張るだけではなく、生活の中に楽しみを見つけること」を大事に両施設を運営しています。ばいはるちゃに・みとろ、には外に開かれた製品の展示、販売スペースもありますので、みなさん一度ぜひ遊びにいらっしゃってください。

企業情報

- 名 称

- NPO法人 みとろクリエイト

- 代表者

- 三戸呂 三都子

- 創 業

- 2005年10月

- 郵便番号

- 〒399-0004

- 住 所

- 長野県大町市平西原8040番地291

- 電話番号

- 0261-22-6003

- ファックス

- 0261-22-6131

- Eメール

- bistari@apricot.ocn.ne.jp

- ホームページ

- http://bistari-life.jimdo.com/

関連リンク