更新日:

3 大町の山城

市内の代表的な山城をご紹介します。どの城もなかなか手ごわい城です。

登城の際には、事前にしっかり調査、準備をして、登城中の安全にも十分注意してください。

なお、城に関する記載内容については、関連する資料が確認されておらず、正式な発掘調査も行われていないため、現地での体感等に基づいた一つの考え方を示したものです。

※山城以外にも、仁科氏の詰めの城、木崎湖に突き出した半島状の要害地形にある、水城で有名な「森城(平地区森)」があります。

代表的な山城

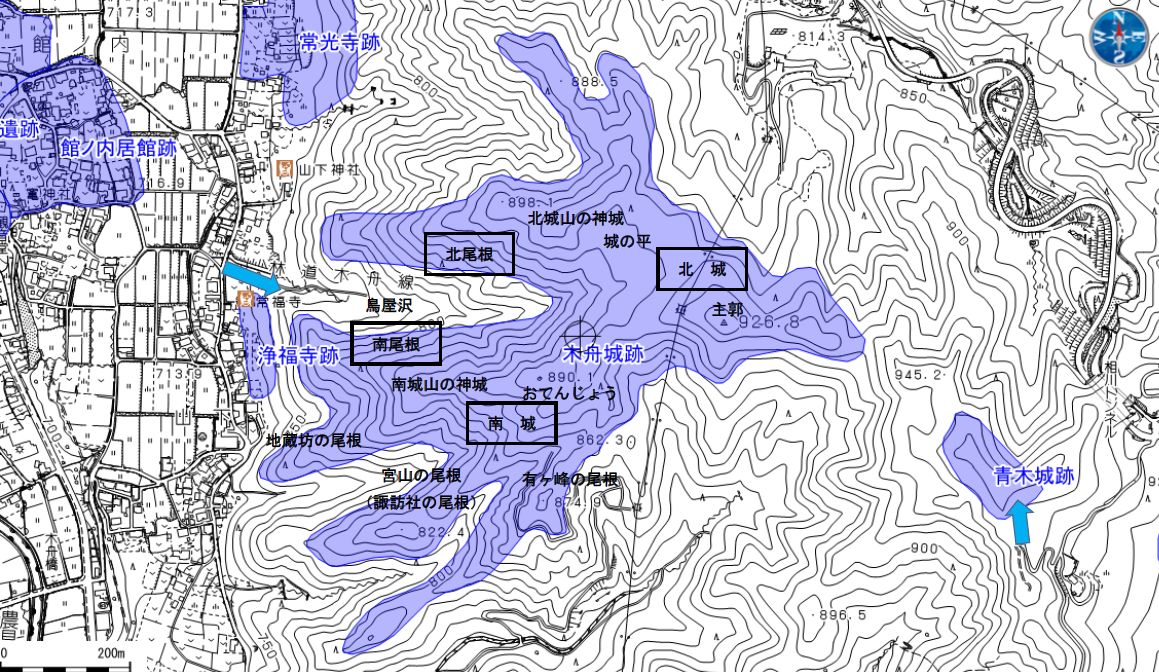

木舟城(南城・北城) 社地区 常光寺、木舟、丹生子

県内最大級の城域を誇る巨大山城 鳥屋沢(とやざわ)をはさみ、南城・北城に分かれる

比高200m、城域直径約1km

見どころ:全国的にも珍しい、山上部に広がる数千人収容規模の二つの谷戸式城館構造の平場

巨大山城「木舟城」は、社地区館ノ内にあった仁科氏の居館の詰め城とされています。

通常の谷戸式城館は、二つの尾根に挟まれた谷の入り口から上部にかけて設けられます。入り口付近は比較的平坦で面積も確保できるためですが、一方で両側の尾根と山上部の曲輪は極めて狭小なのが一般的です。安曇野市の小岩岳城、上田市の塩田城、福島県南会津町の鴫山城などがこの構造の城としてあげられます。

しかし、木舟城は谷の入り口ではなく、比高200m近い山の上に、「おてんじょう」周辺と「城の平」の二つの谷戸式城館構造の平坦地が存在しています。「おてんじょう」周辺は南城の中心部で、きちんと削平された曲輪が何段も続きます。北城の「城の平」は、自然地形に近いところもありますが、削平された複数の段が確認できます。「城の平」だけでも1haを優に超える平場となっており、山城とは思えないほど広大です。このような城は全国的にみても類例がないのではないでしょうか。

三方を土塁に囲まれた「おてんじょう」周辺でも十分に広いのですが、「城の平」については、あまりに広すぎることから本当に城の遺構なのだろうかと疑問に感じることもあるかもしれません。しかし、「城の平」も周りを一段高い土塁や曲輪で囲まれており、周りの遺構との間には横堀等の遮断線は存在していません。遮断線としては、「城の平」の周りの遺構の外側に堀切等が設置されていることから、この部分は確かに城域の中であると判断できます。

なお、この平坦地が後世農地として利用されていたと言われていることを考えた場合、元々農地としての利用も考えて曲輪が造られた可能性や、城としてある程度の普請がなされていたところを、廃城後に農地として利用した可能性が考えられます。また、農地としての利用の際に何かしらの形状の改変が行われた可能性もあります。

木舟城は元々そう呼ばれていたのではなく、地元では古くから南城・北城と呼ばれてきました。これは、城の大手口である鳥屋沢の両側(南・北)の尾根上に曲輪や堀切が遺されていることから、後世南城・北城と区別して呼んだものと考えられますが、本来は連続した一つの山城であったと捉えられています。【長野県史蹟名勝天然記念物調査報告(昭和十六年)仁科氏居館阯(第一期)一志茂樹】

その後、県内の城館の全体的な調査が行われ、【長野県の中世城館跡(昭和五十八年)長野県教育委員会編・長野県文化財保護協会複刊】がまとめられた際に、南城・北城を併せた一つの城として「木舟城」の名称が採用されました。

この城の特徴は、前述したとおり、安曇郡や仁科氏の動員力を度外視したような分不相応な曲輪の広さ、山城なので当然ですが、縄張りが技巧的でなくシンプルなこと、全体的に普請が不十分で未完成と思われることです。

現在残されている木舟城は、城の規模や遺構、構造、当地の動員力や地域情勢をふまえると、仁科氏によって鎌倉期末(南北朝期)に南城の先端部に小さな山城が築かれ、以後、戦国後期にかけて、仁科氏の敵対勢力の変遷や当地の支配者の変遷、更にその支配者の敵対勢力の変遷等地域の諸情勢の変化に対応するかたちで、南城の主要部、更に北城方面に拡張されてきたのではないかと考えています。

木舟城は、城の構造は異なりますが、県内では松本市の山家城、埴原城と並ぶ巨大山城だと思います。自然の地形を利用して、主要部から派生した尾根を全て加工し、全山を城砦化したまれに見る規模の戦国期の山城として大変貴重な遺構です。

しかし、記録は何も残されていないため城の来歴等詳細は全く分かりません。なぜこれほどの規模の巨大山城が必要だったのかについては大きな謎と言ってよいと思います。

現在、地元の皆さんのご理解・ご協力をいただき、木舟城研究会の皆さんにより整備が進められ、県内有数の巨大山城の遺構を楽しむことができるようになりました。

木舟城研究会 https://shinano-omachi-kibune.jp/

■登城口 社地区山下集落センター北約300m右 林道木舟線より 説明・案内看板あり

林道途中に南城登城口・北城登城口の案内標示あり

木舟城概要図及び木舟城・青木城登城口

木舟城(おてんじょう①) 木舟城(おてんじょう②) 木舟城(おてんじょう③)

木舟城(おてんじょう裏曲輪) 木舟城(おてんじょう裏切岸・土塁) 木舟城(城の平①)

木舟城(城の平②) 木舟城(城の平③) 木舟城(城の平上の段)

木舟城(南城山の神城)

青木城 社地区

木舟城の搦手を防衛する出城

見どころ:一点豪華主義の大堀切

青木城は、社地区と八坂地区の境である東山の尾根から西側に派生した尾根の始まりにあります。青木城のある尾根を西に下ると木舟城の搦手につながりますので、木舟城の背後を守るための出城と考えられます。

歩いていくと正面に横堀のような大きな堀切と切岸が立ちはだかります。堀切の中央部に土橋がかかります。堀切の左側は竪堀となっています。右側は断崖につながり、非常に危険ですので近付かないようにしてください。

青木城の脇に社地区と八坂地区をつなぐ山道が残っており、この山道を抑える機能も果たしていたようです。この山道は、仁科氏ゆかりの八坂藤尾の覚音寺への参拝路とも考えられ、主要な道として古くから人々の往来があったようです。戦後になっても使われていたとのことですが、現在はほとんど使われなくなりました。忘れ去られた道ではありますが、今でも古道の雰囲気を良く残しています。

山道の脇に「大たほつち」と古地図に記録されている不思議な二つの大きな窪地があります。その名称と大きさから、巨人伝説の「だいだらぼっち」にちなんだ名前と考えられます。なお、非常に面白いこの地形は、「だいだらぼっち」の足跡ではなく、周辺の地滑りによってできたものです。

■登城口 主要地方道大町麻績インター千曲線脇相川トンネル東側広場から南側大峰方面へ約300m右 案内標示あり

青木城(大堀切・土橋)

丹生子(にゅうのみ)城 社地区 丹生子

市内で一番技巧的な城

見どころ:四重堀切、二重堀切、畝状空堀(竪堀)、桝形虎口(分かりにくくて微妙)

遺構が技巧的で、桝形虎口以外ははっきりと確認できます。

元々は地域の大動脈である越後道(糸魚川街道)を抑えるための砦程度であったと思われますが、戦国末期ごろに現在の姿に整備されたものと考えられます。

山城の基本のとおり、背後の尾根筋に四重堀切を設け、搦手からの敵の侵入を防ぐとともに、大手方面は曲輪をいくつも連続させるとともに二重堀切を設けており、主郭周辺も畝状空堀や桝形虎口を設け防備を固めています。市内の他の城とは異なり、明らかに遺構が技巧的ですので、最も新しく整備された城ではないかと思われます。

■登城口 分かりにくいため、お問い合わせください。

丹生子城(四重堀切①) 丹生子城(四重堀切②) 丹生子城(大手曲輪)

丹生子城(主郭・虎口)

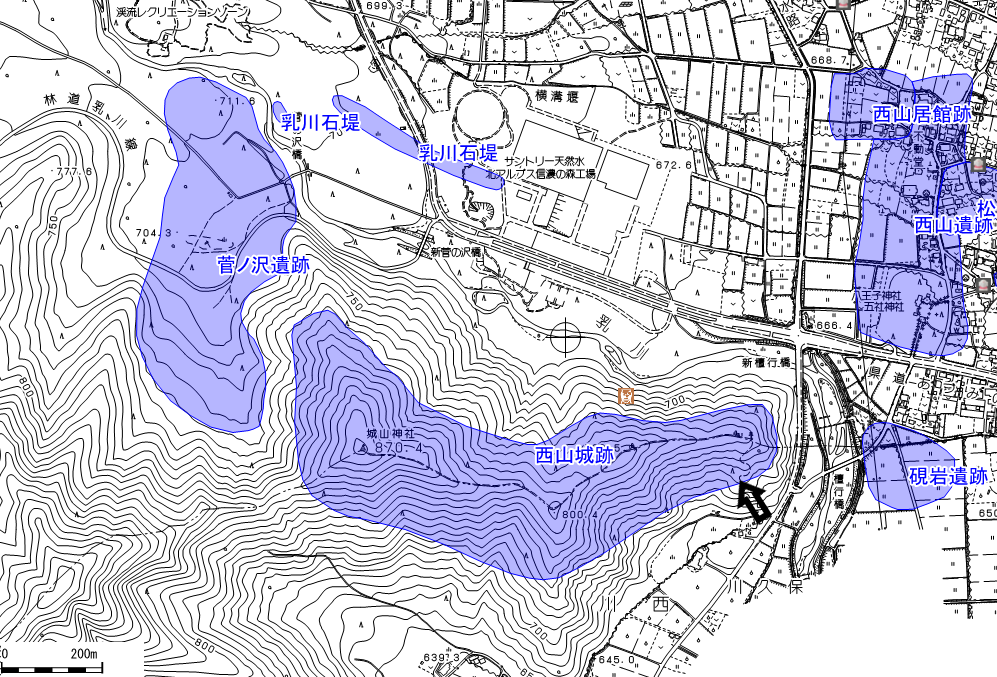

西山城 常盤地区 西山(松川村境)

松本平を一望できる市内で一番眺めの良い城

見どころ:松本平の眺めと今も鋭さが残る遺構

西側の北アルプスから派生した尾根の中でも、東側の平野部に大きく張り出している尾根に位置していることから非常に眺めが良い城です。北側の大町方面や南側の穂高方面はもちろん、更に南側の松本方面の平瀬城、犬甘城や埴原城、塩尻方面まで望むことができ、松本市の中心部以外の松本平を一望することができます。更に、天気が良ければ、戸隠、頚城方面の山々や、南アルプスの甲斐駒ヶ岳、北岳、仙丈ヶ岳をはじめ、より南の山々も望むことができます。(※大町市の平地区などの集落からも空気が澄んでいれば南アルプスが望めます。)

縄張は山城の基本である連郭式で、二重堀切や切岸等は現在も鋭く残っています。

地元の西山城保存会の皆さんの整備により、登城路は険しい個所もありますが歩きやすく、春先にはヤマツツジの花が楽しめます。

■登城口 県道有明大町線新檀行橋から松川方面へ約300m右 駐車場有 説明・案内看板あり

西山城登城口

西山城(曲輪・切岸) 西山城(南方面眺望) 西山城(北方面眺望)

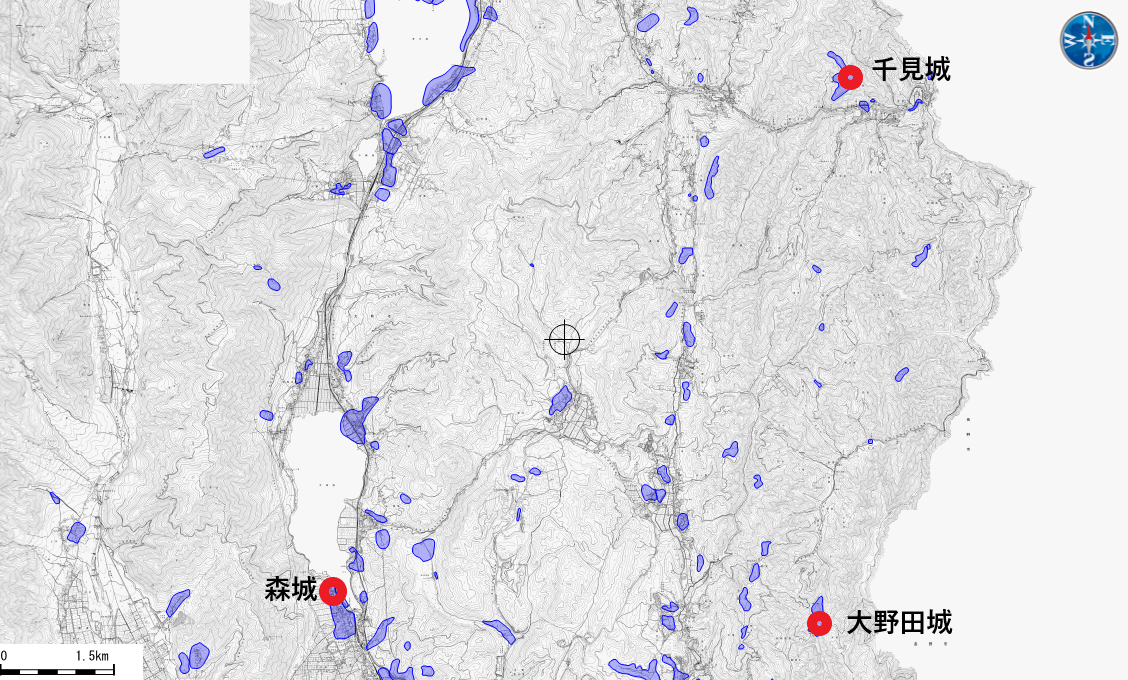

千見(せんみ)城 美麻地区 千見

市内で一番いくさを経験して、一番険しくて危ない城

見どころ:戦国の城・境目の城の宿命

千見城は、安曇郡と水内郡の境の山上にあります。東信坂城の葛尾城城主村上義清の指示で水内郡の豪族大日方氏が築城したと言われています。

隣接する敵対勢力との境目、最前線では、その地域の地元の小豪族が大変な目にあうことが戦国の常でした。

「仁科vs村上、武田vs村上、武田vs上杉、小笠原vs上杉」、周辺勢力や、さらに大きな勢力の戦いに巻き込まれ、どちらに付くか対応に苦慮し、生き残りをかけて一族が分かれて敵対したりしました。境目の城の宿命で、多くの落城を経験しています。

かの有名な武田四名臣のひとり、赤備えの名将「山県昌景」(当時は飯富姓)が天文二十一年(1552年)に落城させたとの話が残っています。

現在、「仲場(ちゅうば)」集落跡を経由する搦手登城路が、道の崩落により利用できなくなっています。地元の皆さんが、本来の大手口である正面からの登城路を整備する計画をしています。

搦手登城路となっている尾根道は送電線鉄塔保安道として整備されたものです。両側が崖になった細尾根で、非常に危険な道です。傾斜が急なだけでなく、アップダウンもあり、鎖・針金や梯子が設置されています。また、別の登城路も、岩にしがみついて登ったりする個所があり、間違いなく市内で一番危険な城です。登城する際には十分注意してください。

■登城口 現在道崩落のため通行できません

(主要地方道長野大町線切石トンネル脇旧道切石洞門 仲場下橋より 案内看板あり)

千見城(搦手登城路①) 千見城(搦手登城路②) 千見城(堀切) 千見城(主郭)

大野田(おおのた)城 美麻地区

山上の細尾根に残る、県内でも珍しい300mを超える直線縄張り

見どころ:幅約1m、長さ約50mの両側ほぼ絶壁の土橋

大野田城は、仁科領の東、新町方面からの侵攻に備えた要地にあります。城域の南側に山道がとおり、別の山道は城域内を横断しています。

山上に南北約300mに亘って曲輪が連なっています。東西の斜面は急で、細長い曲輪が連続する、典型的な連郭式の山城です。大きく北部分と南部分に分けられ、中央部に幅約1m、長さ約50mの両側ほぼ絶壁の土橋があります。この土橋はほとんどが自然地形と思われますが、一部は明確に手が加えられています。

登るときはともかく、登ってしまえば、城内は若干のアップダウンがある位でほとんど平坦ですので、移動自体は楽ですが、土橋部分に限らず城域全体の両側は、木が生えているとはいえかなりの急斜面ですので、滑落しないよう注意してください。

■登城口 県道小島信濃木崎停車場線若栗峠から新町方面へ約1km 境野カーブ付近

分かりにくいため、お問い合わせください。

大野田城(土橋) 大野田城(土橋から主郭方面) 大野田城主郭付近遠景

鳥立(とりたち)城 八坂地区

登城路がアスレチックコースの城

「山村留学」公益財団法人育てる会八坂美麻学園の皆さんにより、「やまなみネイチャートレイル 大岩ぼうけんの道(冒険コース)」として登城路が整備されています。巨石や鎖場、細尾根もあり楽しく登城できますが、側面が垂直の崖の道が続いたりして危ないところもありますので注意してください。

■登城口 やまなみ山荘南側より東へ

鳥立城(巨石う回路) 鳥立城(巨石鎖場)

城が峰(じょうがみね)城・城峰(じょうがみね)城 八坂地区

八坂のランドマーク

天空の城 城が峰城

八坂地区のほぼ中央にそびえる、非常に目立つ山の頂上とその肩に、仁科領の東、犀川方面からの侵攻に備えた中世山城、二つの「じょうがみね」(「城が峰城(雷電(らんでん)城)」と「城峰城」:八坂村誌より)があります。

城の東方面の八坂地区瀬口集落付近の犀川は、川幅が広く、浅瀬のために歩いて渡ることができたようで、東から八坂を通り大町へ侵攻されるのを防ぐために、この二つの山城が造られたと考えられます。瀬口は犀川の渡河点であるため、近世になって北側(犀川下流)の舟場とともに松本藩の口留番所が置かれ、犀川や大岡方面との往来を監視していました。

城が峰城は山の頂上にあり、八坂の天空の城と言っても過言ではありません。主郭とその周辺のみの小さな城ですが、高い山の上の城とは思えないほどの技巧的な縄張りと遺構が見事な城です。本来の登城路は、現在の通路とは異なり、南側の土塁の前で右に折れ、空堀内を通っていたのではないかと想像しています。

城峰城は、城域は非常に広いのですが、はっきりとした遺構が確認できず、全体的に普請が不十分なように感じます。なお、城域南側が大規模に崩落しています。主郭南側の際などは非常に危険ですので、絶対に近づかないようにしてください。

■登城口 城が峰城:北側の北条からのルート(比高約130m)と南東側の土袋(つちぶくろ)からのルート(比高約160m)があります。

どちらも800~900m程度歩きます。どちらのルートも分かりにくいため、お問い合わせください。

城峰城:笹尾集落の南側の山上にあります。こちらもお問い合わせください。

城か峰城(曲輪・空堀・土塁) 城が峰城(主郭下空堀) 城が峰城遠景

城峰城(曲輪) 城峰城(主郭下)

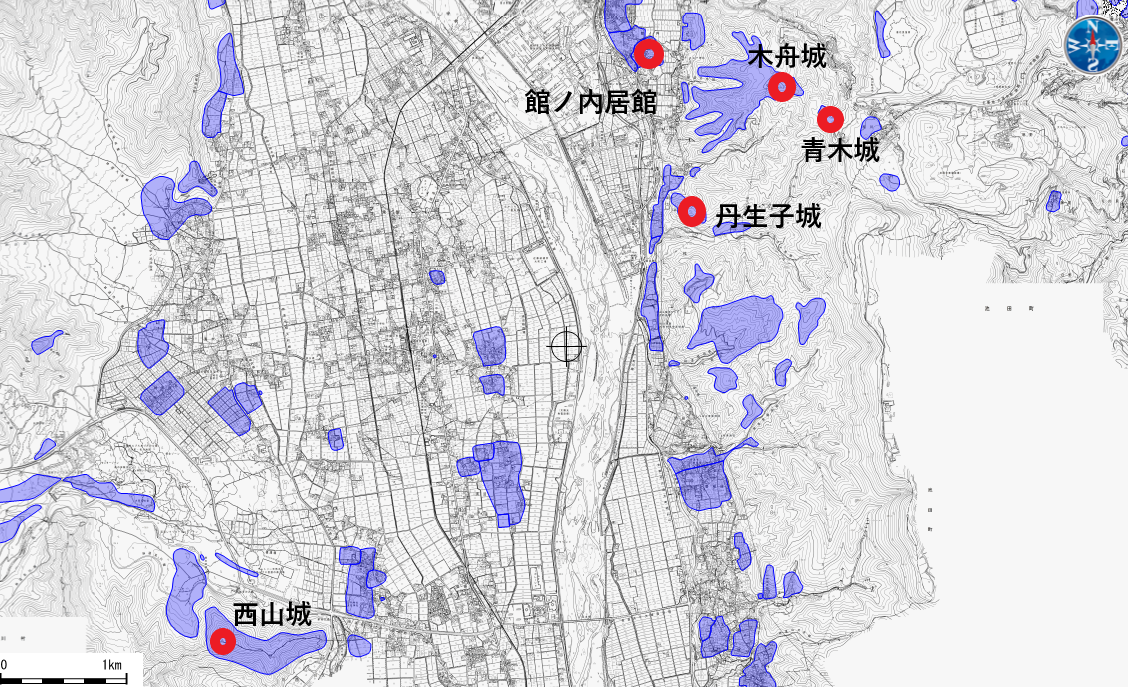

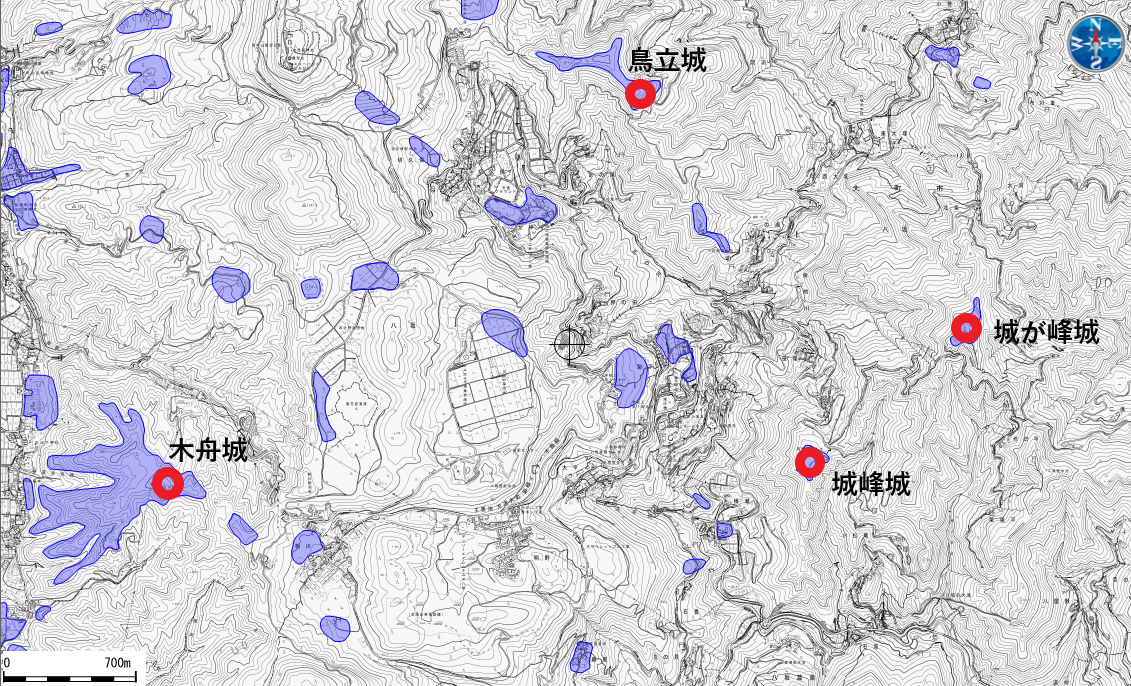

主要な城郭位置図

この記事へのお問い合わせ

大町市文化財センター

住所:大町市大町4700

TEL: 0261-23-4760

FAX: 0261-23-4773

E-mail: bunkazai@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。

なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。