更新日:

令和6年10月

令和6年10月4日 平地区安協 園児のための交通安全教室

この日参加したのはしらかば保育園とりんどう幼稚園の年長さんで約50人が参加し、講師は長野県交通安全教育支援センター職員と大町警察署の警察官が務めました。

大町警察署生活安全課の山口さんは「今日は『なつみかん』 「な」らんで歩く、てを「つ」なぐ、「み」ぎがわを通る、「か」くに「ん」する を覚えて帰ってください」と話しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、講堂内に交差点と横断歩道、信号機が用意され、園児たちは実際に横断するときはどうすればよいか教わりながら手を上げて道をわたりました。

また、当日は大町署で実際に使われているパトカーへの試乗も行われ園児たちは目を輝かせていました。

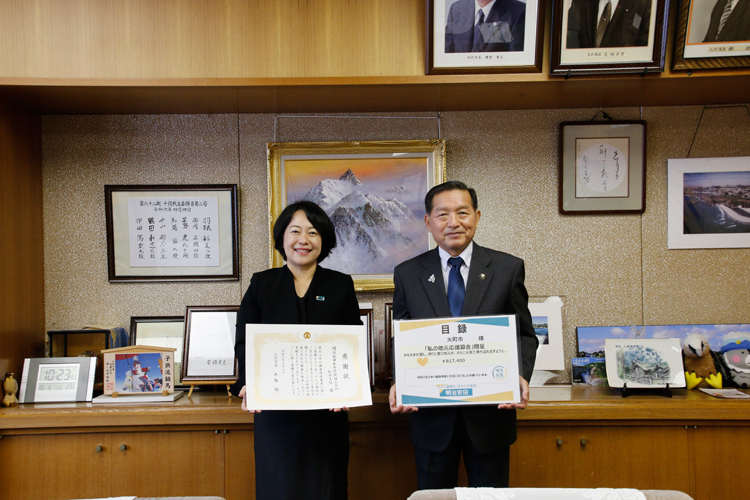

令和6年10月8日 明治安田さまから寄付金をいただきました

10月8日、明治安田生命相互会社松本支社様(以下明治安田、敬称略)より地域住民の健康づくりや暮らしの充実のため、金817,400円を寄付いただきました。

明治安田と市は令和2年7月に健康増進に係る連携協定を締結しており、社内事業の「地域の元気プロジェクト」の一環として、従業員募金と会社拠出寄付金を合わせて今回寄付いただきました。従業員募金は自分が働いている場所でなくとも思い入れがある場所にできるそうで、日本中の支社内から募金をいただいたそうです。

明治安田松本支社の緒方純子支社長は、明治安田の各種事業を説明し「縁のある社員から募金してもらった。行政サービスのPRや高齢者の移動問題など、募金以外にも社会のためになるようなことをしていきたい」と話し、牛越市長は「さまざまな事業での市との協働に加え募金をいただきありがたい。健康増進のために役立てたい」と感謝しました。

令和6年10月12日~14日 若一王子神社ライトアップ

10月12日~14日、若一王子神社でライトアップが行われました。

霊松寺でのライトアップは毎年恒例となっていますが、若一王子神社でのライトアップは今年初めて行われました。県元気づくり支援金を活用し、県重要文化財の三重塔や観音堂、拝殿をおよそ30灯でライトアップしました。

ライトアップされた三重塔は昼間見せる表情とは異なり、陰影がはっきりし、十二支の彫刻がくっきりと見えました。

※写真は10月9日のライトアップのテスト点灯のものです。

令和6年10月12日 ザワメキアート展2024 ネイチャー イン アウト オープニングセレモニー

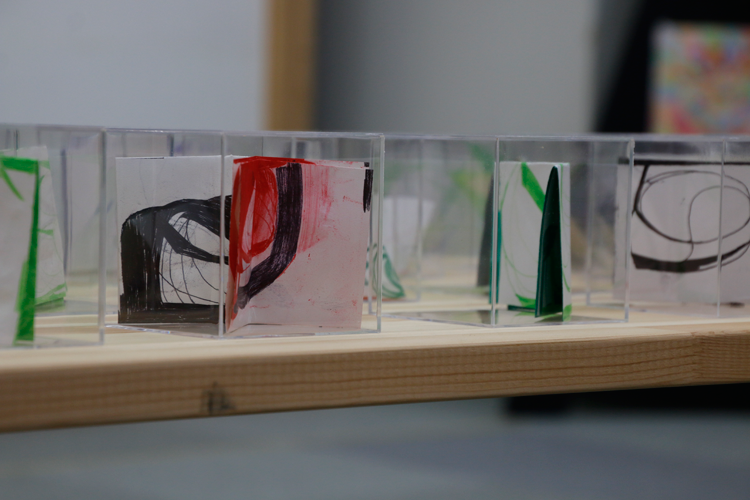

10月12日、大町市総合福祉センターでザワメキアート展2024 ネイチャー イン アウトのオープニングセレモニーが開催されました。

ザワメキアート展は県内で障がいのある人が、ひそかに、黙々と、コッソリと、時には堂々と表現した作品を公募し、作品と作家を県内外で紹介する作品展です。北アルプス国際芸術祭2024のタイアップイベントとして開催され、大町市内での作品展は初めてとなります。

テープカットにあたり、県障がい者支援課の藤木課長は「展示にあたって制作を行ったアーティストと支援者に敬意を表する。2016年から始めたこの作品展は「楽しいから」「作りたいから」の詰まった展示。作品からアーティストの気持ちや、パワーを感じ取ってほしい」と話しました。

その後展示を担当したキュレーターによりギャラリーツアーが行われました。キュレーターで伊那文化会館ギャラリストの木内さんは「ここ(総合福祉センター3階大会議室)はただの会議室だが、うまいこと楽しめるよう展示ができた。展示のテーマは芸術祭と同じ水・木・土・空に設定した。森の中を歩いているような気分で見てもらいたい」とあいさつし、その後各作品の説明を行いました。

同時開催されたザワメキ・キャラバンin大町では大町の伊藤俊一さんがいーずら大町特産館に大きな布とアクリル絵の具の作品を展示しました。

令和6年10月20日 第41回大町アルプスマラソン

北は北海道、南は九州から各種目にエントリーした2,600人が、日本の屋根を駆け抜けていきました。

令和6年10月21日 大町中学校特別支援学級 唐辛子の収穫

10月21日、大町中の特別支援学級こぶし学級は、自分たちで育てた唐辛子の収穫を行いました。

こぶし学級では、学校の周りの遊休農地を借りてさまざまな野菜作りを行っています。この活動は大町市社会福祉協議会や地域ボランティアの協力で行われています。

こぶし学級では総合的な学習の時間に「中学生にできる地域おこし」をテーマに学習しており、この活動のなかで唐辛子が栽培され、皆さんもご存じの手作りタバスコ「マチスコ」が作られ、地域の皆さんから好評され飲食店などでも使用されるようになりました。

今年は昨年比2倍の2,700本の唐辛子を栽培しましたが、根の張りがよく出来は非常によいとのことでした。

今年の唐辛子を使ったマチスコの販売が待ち遠しいですね。

鉄拳さん、奥原希望さん 故郷(ふるさと)おもてなし大作戦!

令和6年10月26日 奥原希望さん観光PR

奥原さんは、バドミントンの練習や海外遠征などでなかなか大町には帰ってこられないそうですが「当たり前のように過ごしてきたが、地元を離れて大町の良さを知ることができた。大町を訪れてもらえなければ分からないことがあるので、ぜひ訪れてもらえるようアピールしたい」と話してくれました。

令和6年10月27日 鉄拳さん・奥原希望さん 「ペイント・はちみつ絞り体験」

当日は市内外から約30人が参加し、奧原みつばち園の奧原さん(希望さんのご両親)によるはちみつワークショップ、鉄拳さんがデザインした小屋のペイント体験を行いました。子どもの参加者も多く、和気あいあいとした雰囲気でイベントは進行し、参加者ははちみつの試食やペイントをそれぞれ楽しんでいました。鉄拳さんがケーブルテレビのカメラをジャックする一幕も(笑)

このコラボは念願かなっての開催とのことで、鉄拳さんは「希望ちゃんにはぜひ自由に頑張ってほしい、自分はアートでまちを盛り上げていきたい」、希望さんは「楽しかった! 素晴らしいもの(小屋・イベント)ができて大満足! 大町の自然やいいものをもっと知ってもらいたい」とそれぞれ話してくれました。

令和6年10月26,27日 大町市水道事業100周年記念 水源地見学ツアー

10月26日~27日にかけて、市上下水道課は水源地見学ツアーを開催しました。

大町市水道事業は居谷里(いやり)水源から市街地に向けて給水を開始してから、本年で100周年を迎えます。このツアーはその周知を図るとともに、信濃大町みずのわプロジェクトと共催で、おいしい水道水と大町市の魅力を内外に発信する目的で企画されました。

ツアーには、2日間で合計28人が参加し、普段は一般公開していない居谷里水源や、三日町配水池を見学しました。三日町配水池では、参加者特典として配られた「水巡りクリアボトル」に水を入れて、一番搾りの水を味わいました。

長野市から大町市に移住されたご夫婦は「普段飲んでいる水が水源地から自宅までどのように運ばれてくるか知ることができて勉強になった」と話してくれました。

令和6年10月29日 大町市国民健康保険 八坂診療所 完成式

10月29日、八坂診療所の建築工事が完了し、完成式が行われました。

八坂診療所は、もともとは大塚(だいづか)地区にあり、その後昭和56年に建設された旧八坂村健康管理センター内に移転し運営されてきましたが、この建物も築40年以上が経過し老朽化が進んだため、八坂支所の駐車場に新築移転することとなりました。

新しい診療所は木造平屋建てで、(株)県設計が設計・監理を、金森建設(株)が本体・駐車場工事をそれぞれ実施しました。木造のあたたかな雰囲気で、ペアグラスや省エネ性能の高い換気システムが導入され環境にも配慮された設計となっており、新たな感染症の発生にも備え発熱者用の診察室を備えています。

完成式にあたり、金森建設の金龍虎社長(当日は代読)は「明るい雰囲気、快適さ、清潔感を備えた診療所を建設できた。事故なく工事を終えられたのも市と地域のみなさんのご理解と協力のおかげ」と感謝しました。

八坂診療所長の飯島先生は「この工事にかかわってくれた全員に感謝したい。地域医療を守るため尽力したい」と話しました。新診療所での診療は11月14日からスタートしています。

この記事へのお問い合わせ

情報交通課広聴広報係

内線 404

E-mail: kouhou@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。

なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。